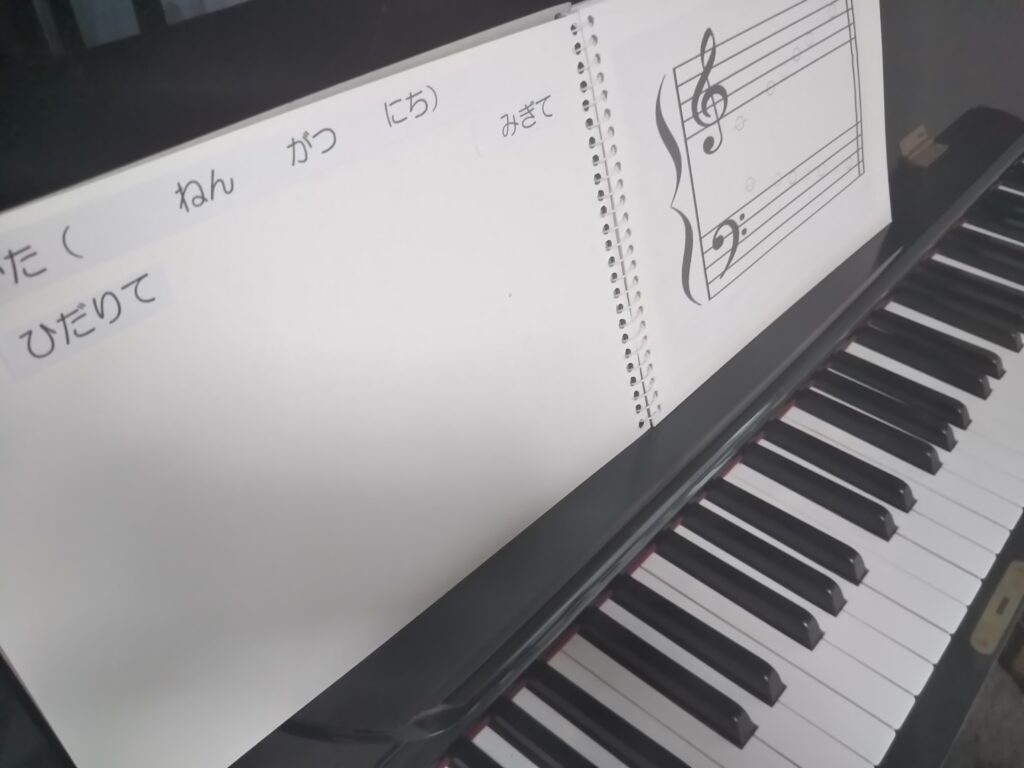

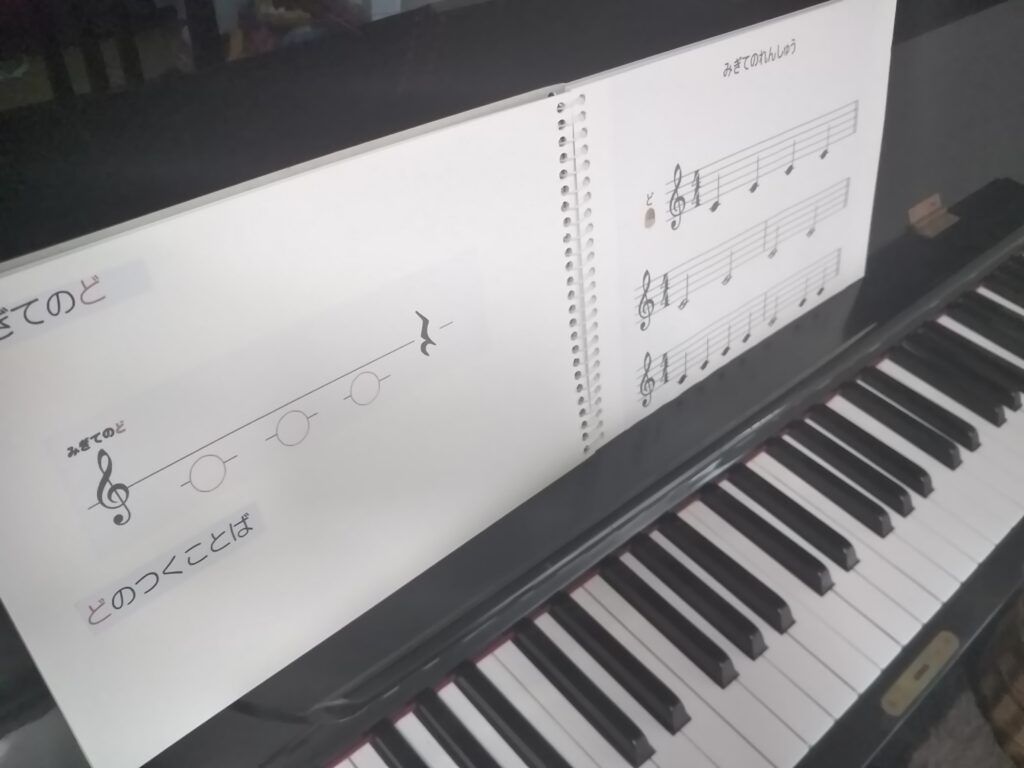

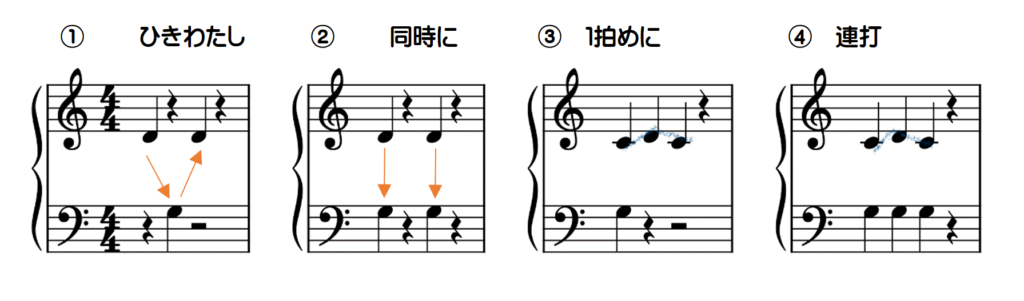

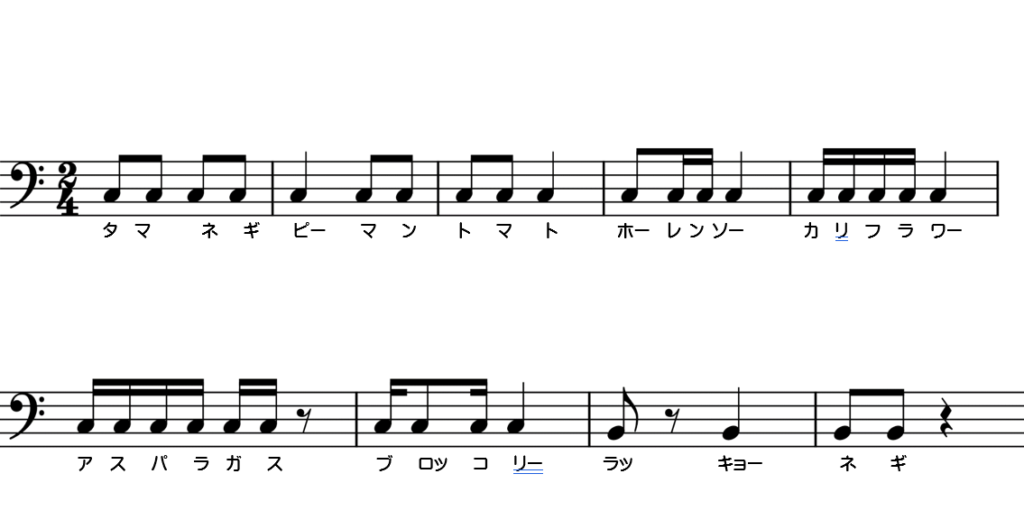

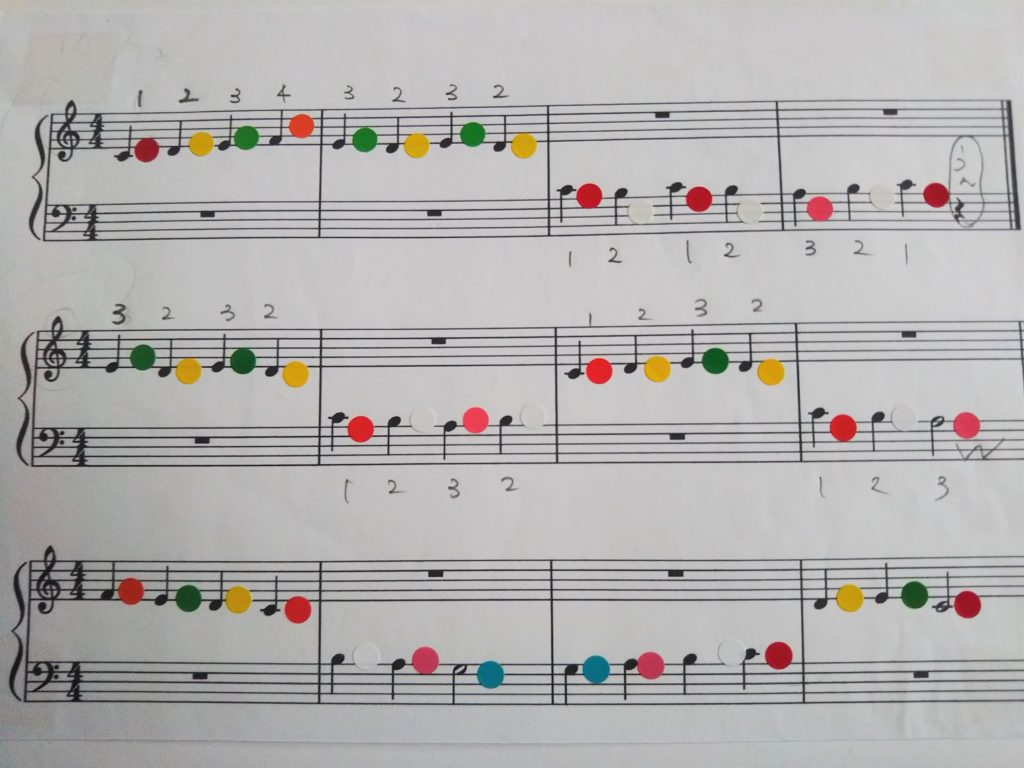

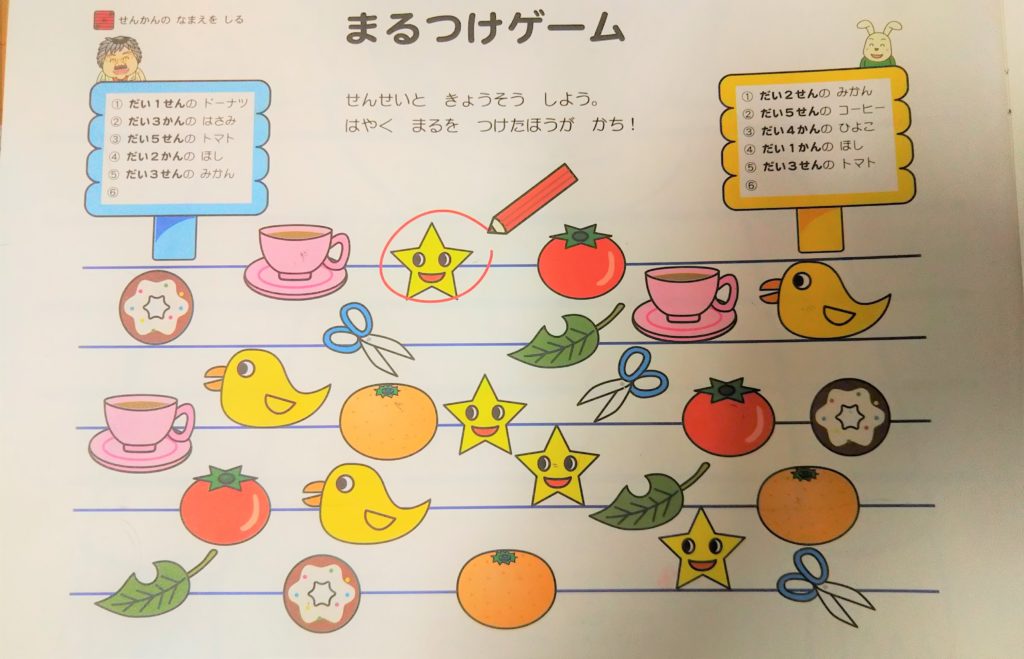

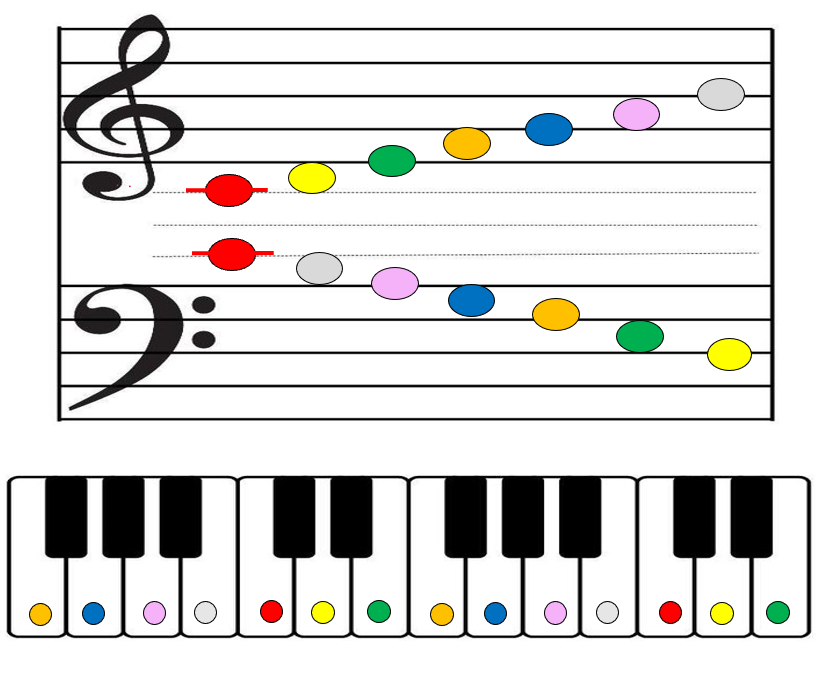

導入期は、このテキストを使用して、五本線(五線)に乗っかっている、はさまっている、ぶらさっがっている違いを理解し音よみにつなげています。

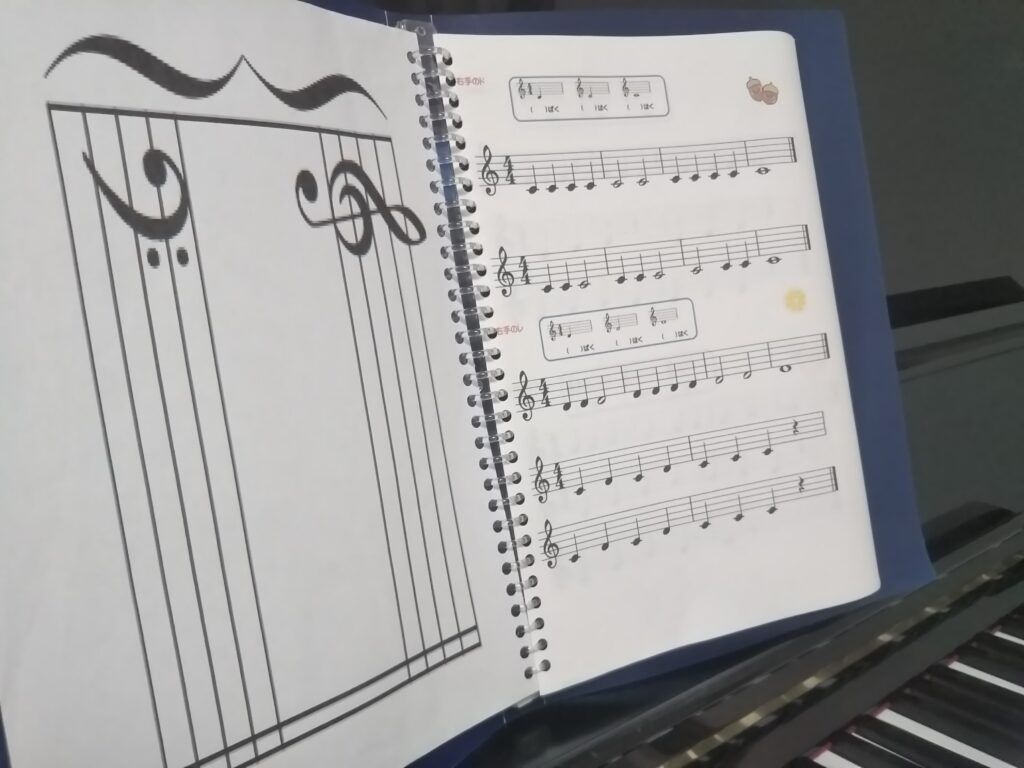

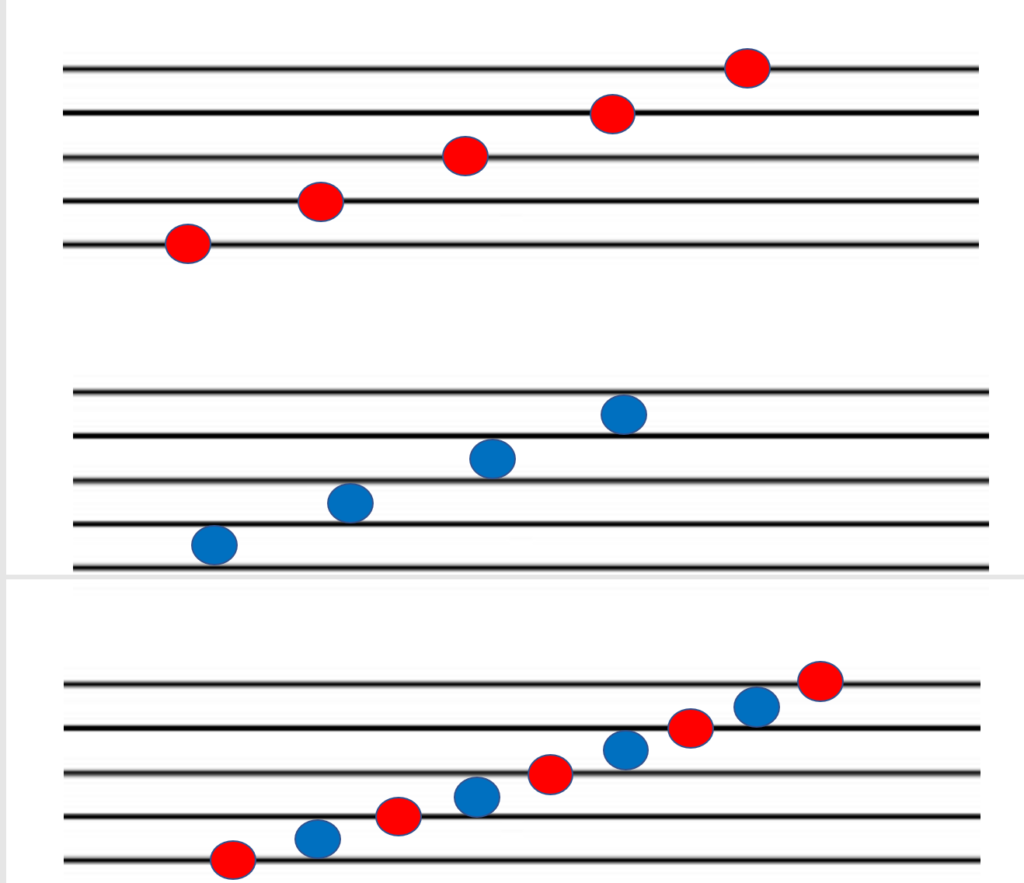

楽譜は、五線の場所にある音符の位置で音を表します。

線には名前がついており下から第一線、第二線・・・第五線です。

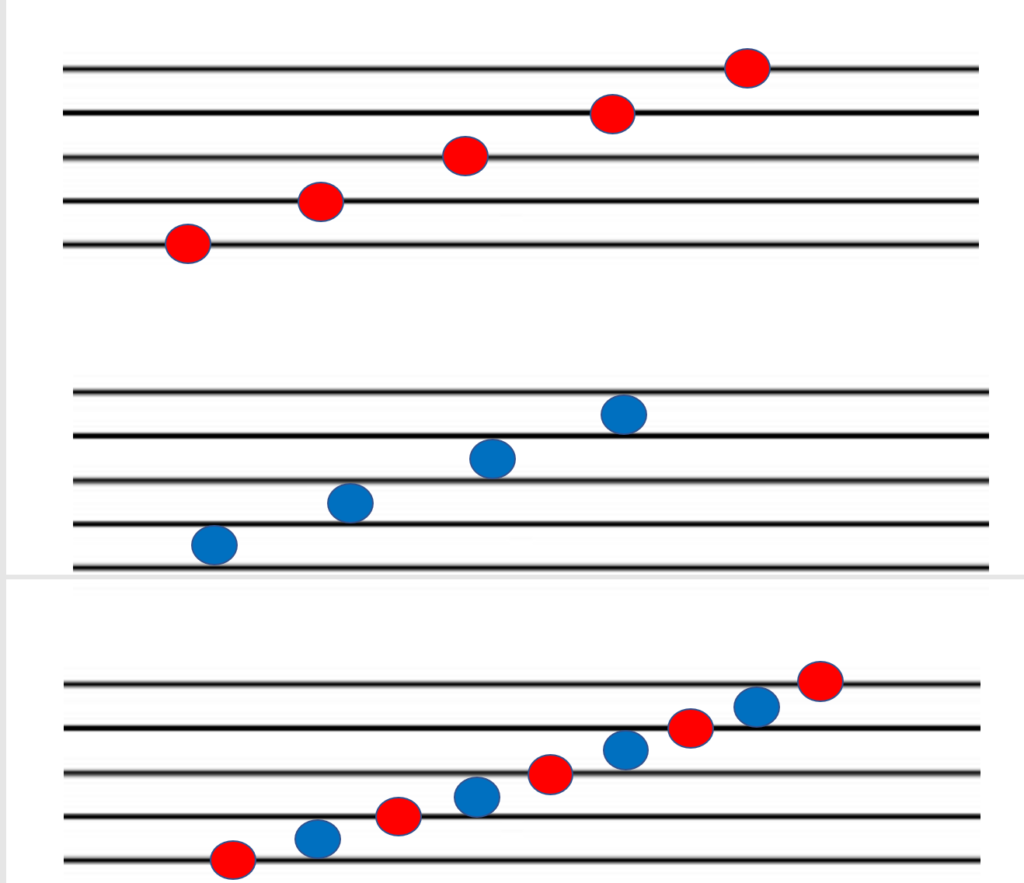

↓(赤の音符は線にある音符。)

線と線の間(あいだ)は、間(かん)と言います。

下から第一間、第二間・・・第四間です。

↓(青の音符は間にある音符)

線・間の繰り返しで音が割り当てられています。

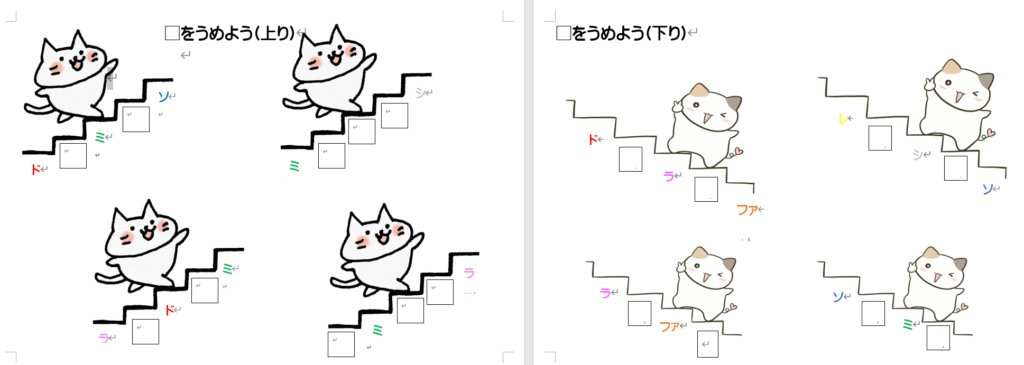

上るほど高音下るほど低音になります。

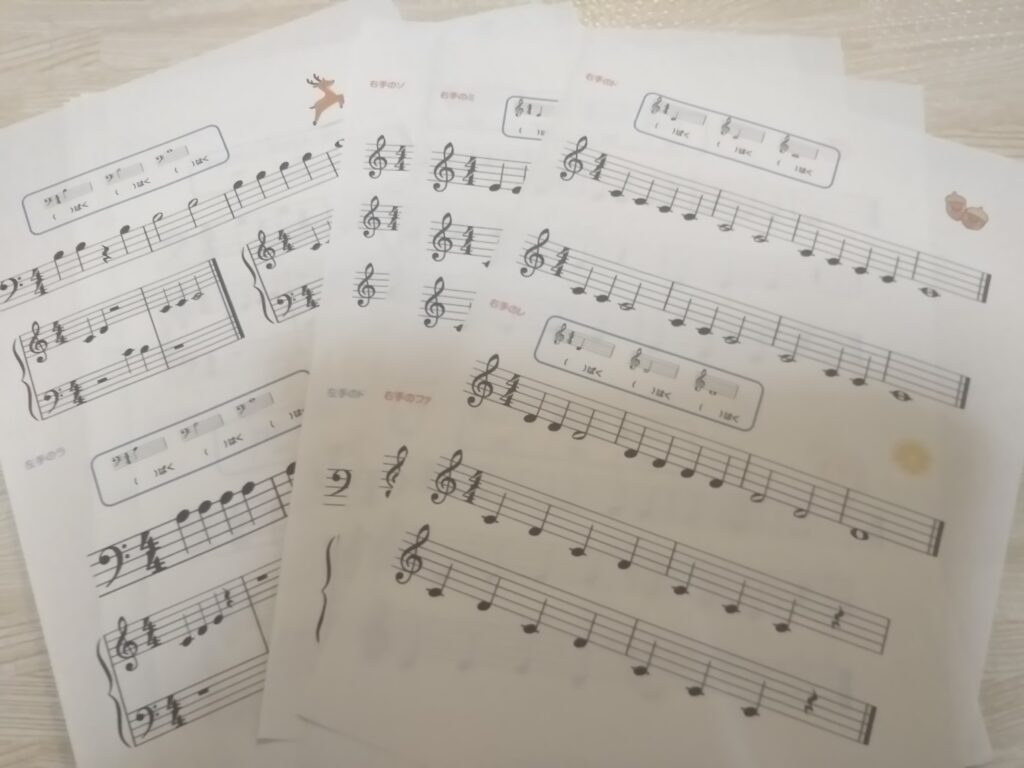

五線に書ききれない高い音や低い音は、短い線(加線)を追加して音高を表します。

線の音符(赤)間の音符(青)

線の音符(赤)間の音符(青)

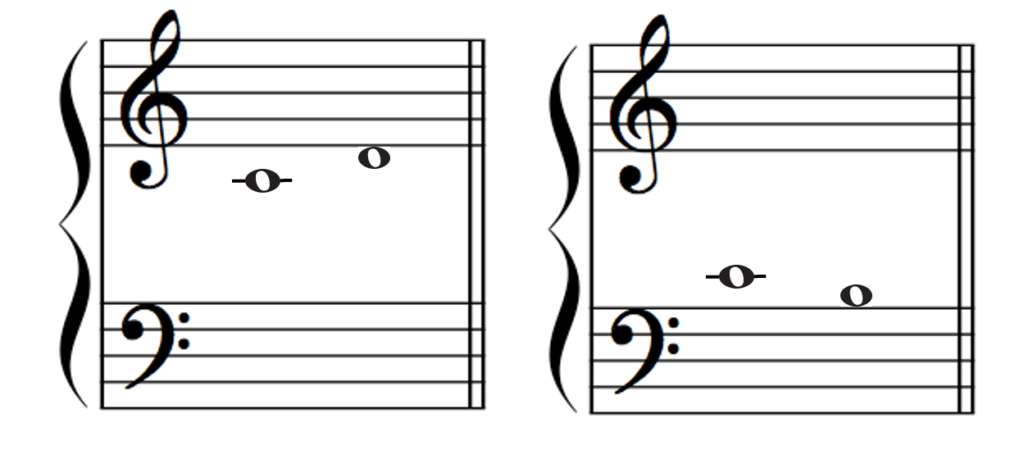

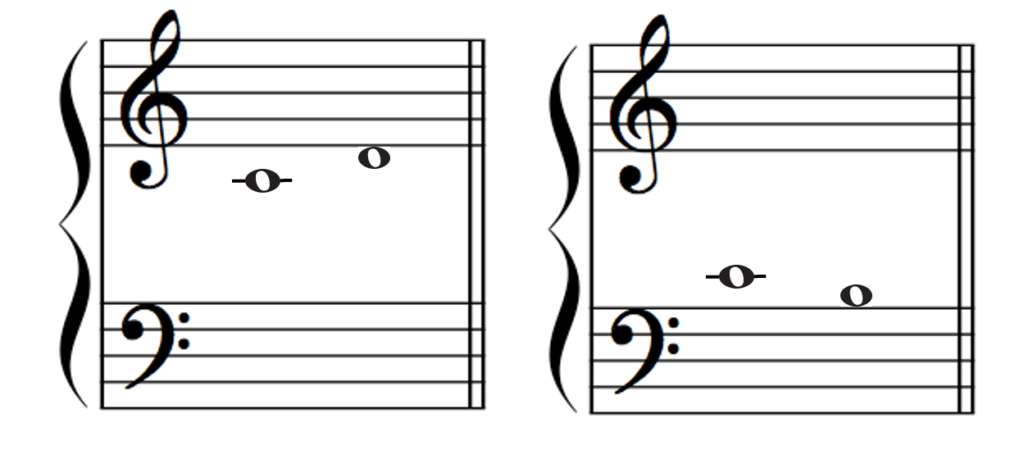

中央のド

中央のドとレ 中央のドとシ

中央のドとレ 中央のドとシ

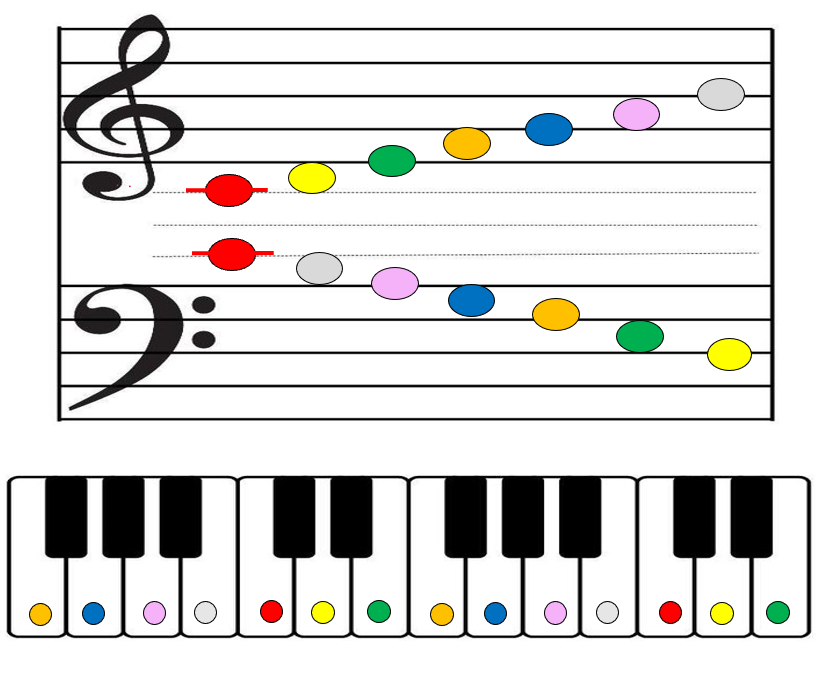

ピアノの鍵盤の中央のドは加線を使って表し、独立しています。

ト音記号とヘ音記号の二段楽譜(大譜表)では基本的に上段は右手担当、下段は左手担当です。

(左側)レは第一線にぶら下がっており正確には下第一間の位置。

(右側)シは第五線に乗っかっており正確には上第一間の位置。

音域の広い楽器ピアノやハープなどの楽器は大譜表を使うので譜読みが大変です。

大譜表

ト音記号とへ音記号の対称にになっている音符の読み間違いが多いです。

ト音記号とへ音記号の対称にになっている音符の読み間違いが多いです。

レとシ、ミとラなど・・・。

当教室ではマグネットを使って上にのせてみたり、なぞって書いたり繰り返し練習しています。